Adolph Kolping

der Gesellenvater

Ein Lebensbild von Generalpräses Sebastian Georg Schäffer

3. Auflage , Paderborn 1894

1. Jugendzeit und Handwerk

Eine Stunde von Horrem, einer Station der Bahn, die von Köln nach Aachen führt, liegt das Städtchen Kerpen, früher vielfach Königs-Kerpen genannt, weil die fränkischen Könige dort einen Hof besaßen…

Der Ort ist ansehnlich, er besitzt namentlich eine imposante Kirche, mit welcher früher ein Kollegiatstift verbunden war. … Die ganze Gegend aber ist von echt katholischem Kernvolk bewohnt, in welchem sich die frommen Sitten der Vorfahren treu erhalten haben.

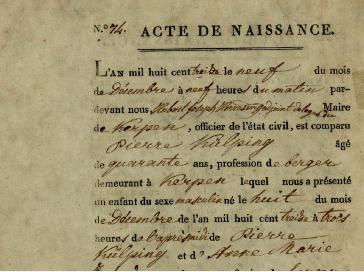

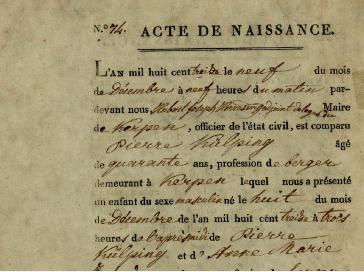

Vor uns liegt ein Gebetbuch, das kaum mehr in seinem Einband halten will. Die leeren Blätter vorn und hinten sind mit verblichener Tinte reichlich vollgeschrieben; es scheint das Lieblingsbuch der Mutter Kolpings gewesen zu sein. Nach dem Laudetur Jesus Christus, welches ein unbekannter, wahrscheinlich geistlicher Schenkgeber über das vordere freie Blatt geschrieben, steht der Name der Mutter: Anna Maria Zurheyden aus Königs-Kerpen, anno 1801. Dann folgt das Verzeichnis ihrer Kinder, aus welchem ersichtlich, dass am 8. Dezember 1813, also um die Zeit, wo die deutschen und russischen Heere in der Verfolgung der Franzosen den Rhein überschritten, dem Peter Kolping und seiner Ehefrau von Gott der jüngste Sohn geschenkt ward, der in der Taufe den Namen Adolph erhielt. Die Familie musste sich reichlich plagen in schwerer Arbeit. Ein Häuschen, einige Stückchen Land, ein paar Schafe bildeten ihren Besitz. Da die Familie grundbrav war, die Arbeit nicht scheute und die Religion hochhielt, so ging es ihr nicht gerade schlecht. Die älteren Kinder halfen schön früh bei der Arbeit; der jüngste Sohn aber, etwas zarter angelegt, genoss eben durch den Umstand, dass er mit Feldarbeit mehr geschont werden musste, die Wohltat eines regelmäßigen und sehr guten Schulunterrichtes, zu dem er von seinen Eltern fleißig angehalten wurde.

Kerpen besaß schon damals (seit 1802) einen vortrefflichen Lehrer, den im Jahr 1860 hochbetagt verstorbenen Herrn Jakob Wilhelm Statz. Dieser wackere Mann stand 54 Jahre der Schule des Städtchens, lange Zeit ganz allein, vor und half volle drei Generationen erziehen. Während seines langen Wirkens hat er es verstanden, sich stets die Achtung seiner geistlichen und weltlichen Vorgesetzten zu erhalten. Was ihn als Lehrer vorzüglich auszeichnete, war seine wahre Berufsliebe, seine vielseitige Bildung, sein klarer Blick, seine unermüdliche Geduld und seine tiefe Religiösität. An dem Wirken eines solchen Lehrers wird es uns so recht ersichtlich, wie tief die Samenkörner fallen, die derselbe ausstreut, und wie die Lehren, die ein Kind durch ihn empfängt, eine Mitgabe bilden für das ganze Leben. Mit unbeschreiblicher Liebe nahm Statz sich des hoffnungsvollen, phantasiereichen Knaben an und übte auch noch über die Schule hinaus einen anregenden und wohltätigen Einfluss auf ihn. Wenn Kolping sich später an den Lehrer seiner Jugend erinnerte, war sein Herz immer von wärmsten Dank erfüllt und seine Zunge floss dann vom Lobe jenes Mannes über. „Die glücklichsten Stunden meines Lebens habe ich,“ so sagte er, „unter seiner Aufsicht zugebracht. Meine Augen leuchteten, wenn er in seiner frischen Weise, mit der ganzen Liebe eines Vaters, seinen Schülern, die gleichsam an seinem Munde hingen, die Lebensgeschichten Großer Männer erzählte und sie mit Kenntnissen bereicherte, die nicht zu dem Pensum gewöhnlicher Landschulen gehörten, die aber für alle Knaben, welche über dem gewöhnlichen Niveau standen, etwas ungemein Anregendes und Begeisterndes hatten.“

Wenn Adolph seinem Lehrer zulauschte, regte sich in ihm nicht selten der Wunsch nach höherer wissenschaftlicher Bildung, und dieser Wunsch wurde, so oft und mächtig die Verhältnisse ihn auch dazu bringen mussten, später oft unabweisbar. Er beschäftigte sich tagelang mit diesen Gedanken, und den schlaflosen Nächte in machten die selben ihrem Macht erst recht geltend. Eine Erfüllung dieses Wunsches war jedoch nicht ersichtlich; die beengten häuslichen Zustände, sowie das Fehlen irgendeines Wohltäters, Der sich das streben den Knaben angenommen und ihm Das Studium möglich gemacht hätte, ließen die Wünsche Adolf Kolpings jedes Mal als so genannte „frommen Wünsche“ erscheinen. In den Zeiten, in denen noch die Klöster bestanden, falls einem Talent eher ermöglicht, sich aus zu bilden; in den Jugend Jahren Kolpings bestand keine dieser Bildungsstätten mehr; ein junger Mensch, dem der Hunger nach Wissen erfüllte, war auf private Wohltäter angewiesen, die sich jedoch bekanntlich sehr vereinzelt finden.

So blieb denn dem Knaben nichts anderes übrig, als dem Wunsche seine Eltern zu willfahren und zu Schustermeister Meuser in Kerpen in die Lehre zu treten. Das Schumacherhandwerk hat etwas zum stillen Sinnen und Nachgrübeln Anregendes. Während der Schuster auf seinem Dreibein sitzt, sohlt, fleckt und näht, weilt sein Kopf nicht selten bei hören Dingen. So kommt’s, dass Philosophen und Dichter in ziemlicher Anzahl dieser Zunft entstammen. Wir erinnern an Jakob Böhme, Hans Sachs u.a.

Was indes Kolping unternahm, das tat er ganz und recht schaffen. Er legte allen Fleiß und Eifer daran, in seinem Gewerbe etwas Tüchtiges zu werden und zu leisten. Nachdem er die Lehre bestanden, arbeitete er als Gesell auf ländlichen Werkstätten der Umgebung; so von 1829 bis 1830 in Sindorf; von da ging er nach Düren. Überall hat er sich zur vollsten Zufriedenheit seiner Meister geführt. Ob er auf dem Lande ein Virtuoser in seiner Kunst geworden, wissen wir nicht; so viel ist uns nur bekannt, dass er später in den Versammlungen seiner Vereinssöhne Veranlassung nahm, an die Notwendigkeit des Strebens nach allseitige geschäftlicher Tüchtigkeit zu erinnern, und die Mittel und Wege, die dazu führen, dringend empfahl. Er führte nicht selten sein anfängliches Leben als Schustergeselle als Beispiel an, und wir erinnern uns, wie er unter schelmischem Lachen erzählte, dass er als junger Schuster seinem Vater ein paar Stiefel gemacht habe, die so ungeschickt waren, dass der gute Vater Peter Kolping seine Füße hinein-, aber nicht mehr herausbrachte. „So geht’s‘, sagte er dann, „man muss immer lernen, und jeder die Erfahrung machen, dass kein Gelehrter, aber auch kein Handwerker vom Himmel gefallen ist.“

Am 4. Juli 1833 starb seine Mutter, eine vortreffliche Frau, an der Kolping mit der innigsten Zärtlichkeit hing und an deren Frommsein und Liebe er sich sein ganzes Leben lang erinnerte. Häufig sprach eher in vertrauten Freundeskreis von dieser tiefreligiösen Mutter. Wir besitzen noch ein 36 Strophen langes Gedicht, der Zeit nach das erste, welches er verfasste; es ist überschrieben: „ Am Grabe meiner geliebten Mutter“, vom Jahre 1833; er nennt es ein zwar ungefüges Gedicht, aber auch ein Denkmal kindlicher Liebe, welche eher einer solchen Mutter schuldig zu sein glaubte.

Das Bild der Mutter schien ihm wie ein schützender Geist stets zur Seite zu sein, wie er, viele Jahre später, in einem Briefe sagt, in dem er eine Familie über den Verlust der Mutter tröstet: „... Darum stehen wir“, schreibt er, „später so oft im Leben erstaunt stille, indem wir die wunderbaren Anordnungen Gottes in unsern eigenen Lebensschicksalen erwägen, wenn es uns selbst deutlicher und immer deutlicher wird, dass gerade jene Leiden, über die wir zur Zeit wie verzagt zusammenzucken, die gesegnetsten Wendepunkte unseres Lebens gewesen. Ich verlor meine unvergessliche Mutter in einer Zeit, wo sie mir, menschliche Berechnung zufolge, am unentbehrlichsten schien. Aber ich hatte sie in der Tat nicht verloren, wie ich wähnte, sondern ihrer verklärten Liebe, die doch noch besser war, als sie hienieden sein konnte, bin ich dann erst froh geworden. Ihren Schutz habe ich erfahren, dass ich Gott zu danken Ursache habe, der ihre Liebe zur rechten Zeit verklärt hat, um ihr mehr Kraft zu verleihen, als im sterblichen Leibe möglich gewesen war.“

„Wisset ihr, Mütter“, so wandte er sich einmal in einer Rede an die Mütter, „was mich mitten in aller Verderbnis aufrecht erhalten hat? Ich habe eine arme Mutter gehabt, aber eine Mutter, von der ich nichts gesehen und gehört, was ich nicht ehren musste! Und wenn die Versuchung sich mir nahte, da dachte ich an meine fromme Mutter, und der Versucher wich von dannen. Seit sie gestorben, habe ich es recht Respekt vor ihr bekommen, da wurde es mir erst recht ernst im Herzen und recht klar vor den Augen, was ich ihren Gebete zu verdanken habe. Gewiss, ihrem Gebete habe ich alles zu verdanken; ihm verdanke ich es, dass ich heute hier stehe und nicht unterging in den Gefahren, die mich umringten, und ihr Gebet wird mir auch beistehen, Gottes Ehre nach meinen schwachen Kräften zu mehren“. - Auch in seinem Volkskalender spricht er mehrmals von seiner braven Mutter, wie wir viel später sehen werden.

In das Todesjahr der Mutter fällt auch die Gestellung zum Militärdienst. Er kam wegen hoher Losnummer frei.

Wir lesen in den Lebensgeschichten bedeutender Männer, die sich durch eigene Kraft aus Armut und niederer Stellung zu Großem heraus gearbeitet haben, dass in jeder Minute, die ihnen vom täglichen Arbeiten und Broterwerb frei bliebe, zur Bereicherung ihres Geistes benutzten, ja dass sie ganze Nächte, oft beim Schein eines trüben Lämpchens, mit Studium und Lektüre ausfüllten. Mancher, der später zu hohen Ruhm gelangte, hat sich den Schatz seines Wissens mit unbeschreiblicher Mühe und unter außerordentlichen Entbehrungen angeeignet. Es sind dies meist Originalmenschen, die nicht nach der Schul-Schablone geschnitten sind, wie fast alle von uns, die aber auch, zwar nicht immer, aber oft, das Größte leisteten. Kolping hatte etwas von solchen Kraft- und Kern-Menschen an sich; … er hatte dies aus der selbsteigenen Schule, aus dem unverwüstlichen Lern- und Bildungstrieb, der ihn, während er Schuster-Lehrling war, beseelte. Dieser Trieb ließ ihm keine Ruhe.

Wo es nur immer Bücher aufzutreiben gab, war er dahinter; unter dem Werktisch hat er in der Regel ein Buch liegen, darin las er in jedem von der Arbeit freien Augenblick, wie er auch die kostbaren Abendstunden und manche Stunde der Nacht mit Lesen ausfüllte. Diese Lesesucht wurde von dem einen oder anderen Meister bitter getadelt, dabei aber immer anerkannt, dass er es trotzdem an der Erfüllung seiner Pflicht nirgend fehlen lasse. ... Besonders tiefen Eindruck macht auf ihn das Leben der Heiligen, unbestritten eines der besten Bildungsmittel für die Jugend, die Erbauungsschriften des als Volksschriftsteller lange nicht genugsam gewürdigten Kapuzinerpaters Martin von Cochem und die Predigten des Paters Abraham Sankt Clara. ...

Wer nun aber meinen sollte, Kolping sei lediglich ein verlesener der Kopf gewesen, der irrt. Er war, wie ein eifriger Bücherfreund, auch ein warmer Freund der Natur. Das bewahrte ihn vor dem Stubenhocken. Von Jugend an hatte er seine Freude an Busch, Feld, Strom und Sternenhimmel. Seine heimatliche Flur, wenigstens die nächste Umgebung, gehört nicht zu den so genannten romantischen Gegenden, in denen die Natur durch großartige Gegensätze wirkt; aber sie hat etwas Anheimelndes und entbehrt der Reize nicht. ...

Nachdem Kolping einige Jahre in ländlichen Werkstätten seinem Handwerk oblegen, trieb ihn ein zweifacher Beweggrund in die Stadt. Erstens wollte er sich in seinem Handwerk vervollkommnen, zweitens aber und vor allem zu ihn sein Bildungsdurst dorthin. Er fand ja dort größere Werkstuben und viele Arbeitsgenossen aus aller Herren Länder. Aber er stieß auch auf den ganzen Jammer des damaligen Gesellentums. Nicht als ob alle, die diesem Standort angehörten, total verkommen gewesen wären; es gab ja stets ehrenhafte junge Leute unter ihnen; aber die große Menge derselben war physisch und moralisch recht tief gesunken. Auf der Reise lagen sie dem „edlen Fechten“ ob, in den Werkstätten führten sie gotteslästerliche und schmutzige Reden und auf den Herbergen ließen sie das sauer erworbene Geld in Trinken und Spielen draufgehen. Sich in allem selbst überlassen, bunt zusammengewürfelt, fürchteten sie nur eine einzige Macht, nämlich die Polizei, die sie beim Kragen fasste, wenn der Pass nicht in Ordnung war. Sonntags schafften die meisten drauf los, und am Montag zu feiern, zechend und spielend auf den Herbergen zu liegen und dort zu treiben, was Gott verboten hat. Niemand nahm sich dieser bedauernswerten Parias an, vielmehr ging jeder ihnen aus dem Wege. und doch sollten diese Leute später Familien gründen und der goldene Mittelstand, das Mark des Volkes, aus ihnen rekrutieren!

Kolping sah sich gewaltig enttäuscht, schon als er sich einige Wochen in der großen Stadt Köln zwischen seinen Standesgenossen bewegte. Er hatte gemeint, im Großen und Ganzen strebsame junge Männer zu finden; in der Wirklichkeit aber stieß er auf einen Sumpf sittlicher Gemeinheit, Unwissenheit und Genusssucht. Er hatte sich durch die Lektüre seit Jahren weiter zu bilden und zu veredeln gesucht, hatte eine ganz andere, eine ideale Anschauung vom Leben erworben, und fand sich jetzt auf einmal mitten in einer schmutzigen, trüben Lache, aus der er fast kein Entkommen möglich sah. Seine tief traurige Seelenstimmung zeichnet er uns in meisterlicher Weise in einem Aufsatz, den er fünf bis sechs Jahre später als „Curriculum vitae“ beim Abgang zur Universität, zunächst für seine Lehrer, niederschrieb.

Aus dem bittern an Seelenkampfe, den der Arme damals durchmachte, gestaltete sich immer klarer der Entschluss der Standesänderung. Er betete viel und inbrünstig um Erleuchtung von oben, und je mehr er betete und betend mit Gott überlegte, desto unabweisbarer drängte sich ihm der Gedanke auf, ein Geistlicher zu werden. Dieser Gedanke befestigte sich in ihm von Tag zu Tag, derselbe hielt ihn aufrecht in allen Versuchungen. Diese waren manchmal groß. Er eilte dann zu seinem Lieblingsplätzchen, zum Gnadenbild der Mutter Gottes in der Kupfergasse; dort erbetete er sich Kraft und erneuerte seinen Entschluss, Priester zu werden. Von einer der Versuchungen, die ihm mitunter nahten, erzählte er einst einen priesterlichen Freunde Folgendes:

„Ich arbeitete auf einer Werkstatt in Köln; der Meister, ich und ein Lehrbursche, der bei seinen Eltern Kost und Schläfung hatte, das war das ganze Arbeitspersonal. Die Familie des Meisters war klein, außer der Hausfrau nur noch eine Tochter. Das ziemlich geräumige Haus gehörte dem Meister; es war aber fast ganz vermietet, und ich wohnte hoch oben in eine Kammer, wo es aber so reinlich und anmutig war, dass ich mich königlich glücklich fühlte. Der Meister war vermögend, er hatte außer dem Hause noch bares Geld, ein „Äpfelchen für den Durst“. Das Töchterchen war brav und auch in Nähen, Bügeln und Kochen bestens unterwiesen. Ich war in der Familie aufgehoben, als wäre ich ein Glied derselben gewesen. Das freundliche Zusammenleben tat mir wohl. Die Freundschaft wuchs, und ich hatte keine Ursache, etwas dagegen zu tun. Zunächst aber meinte nun die Frau Meisterin, ich sollte in Zukunft das Zimmerchen nicht mehr selbst ordnen, sie wolle das ferner hin besorgen; auch soll ich ein Zimmer im zweiten Stock beziehen. Der Meister war damit einverstanden. Gesagt, getan! Am folgenden Morgen wurden meine Habseligkeiten in das größere Zimmer gebracht. Von da ab wurde in der Familie nichts von Wichtigkeit unternommen, wenn ich nicht zuerst mein Gutachten oder sogar meine Zustimmung abgegeben. Es bezog sich das nicht bloß auf Kohlen, Kartoffeln und dergleichen, sondern auch auf die Zukunft des Geschäftes.

Ihr Mann, meinte die Meisterin, könne die Last nicht mehr lange tragen und müsse die Werkstatt bald einem anderen übergeben. Wem? Das sei die Frage. - Der Meister war wie ein Vater zu mir, er pflegte zu sagen, er habe zwei Kinder, und wenn er wüsste, dass ich immer in seinem Hause bliebe, dann wolle er ruhig sterben. Ich hätte von Stroh sein müssen, wenn ich nicht hätte merken können, wohin solche Reden zielten. Als eines Tages abermals die Rede sich um diesen Punkt drehte und man sich zu wundern schien, dass ich nicht mit beiden Händen das zugeworfen Glück aufgriff, eilte ich auf mein Zimmer; denn meine Kraft alleine reicht nicht aus, um diesen guten Leuten zu sagen: „Ich gehe!“ Auf meinem Zimmer weinte ich mich aus und, mit dem Kruzifix in der Hand, erneuerte ich meinen Vorsatz, Priester zu werden, und bat Gott um Hilfe. Wunderbar gestärkt, kam ich auf die Werkstatt zurück. Kaum saß ich dir Meister gegenüber, sprach ich: „Meister, ich suche mir eine andere Werkstatt!“ Als ich das sagte, wart er wie vom Schlage gerührt: er ließ sich in den Stuhl zurücksinken, die Hände fielen ihm in den Schoß. Als er sich erholte, sprach er: „Nicht möglich, nicht möglich!“ Dann rief er seine Frau herbei: „Adolph will von uns gehen!“ Die tat einen jähen Schrei: „Maria Josef! Was ist vorgefallen?“ Auch die Tochter musste davon wissen. Diese ergriff das Ende der Schürze, um es an die Augen zu bringen, und entfernte sich still weinend. Als ich das Unheil sah, das ich angerichtet, war´s mir doch, als würde mir ein Stück vom Herzen gerissen. Aber was konnte alles helfen? Das Opfer musste gebracht werden. Noch ein paar Wochen und ich verließ eine brave, durchaus christliche Familie, die sich dadurch glücklich machen wollte, dass sie mich glücklich machte.“

Kolping wusste freilich sehr wohl, welch eine Riesenarbeit auf in erwachsen musste, wenn Gott ihm die Gnade gab, um die er in unablässigem Gebet anhielt. Er sah kaum ab, wie selbst die materiellen Schwierigkeiten, die sich einem solchen Unternehmen in den Weg stellen mussten, zu überwinden waren. Benötigte er ja zweifache Hilfe, der geistigen und leiblichen, wenn sein Plan Aussicht auf Gelingen haben sollte. Und doch, je mehr er nachdachte und je höher die Hindernisse sich aufzutürmen schienen, desto heißer gestaltete sich sein Verlangen nach dem Priestertum.

Die Sorgen, die seine Seele nicht verlesen, die Mühen der Arbeit und die vielfache Schlaflosigkeit zogen ihm im Jahre 1836 eine Krankheit zu, die ihn nötigte, sich auf einige Zeit nach Hause zu begeben, um im Genuss der Landluft Heilung zu finden. Die gute Mutter war im Jahre 1833 gestorben; der Vater aber lebt noch. Ihm wollte er seinen Herzenskummer offen legen, ebenso dem Ortspfarrer. Der letztere, Pfarrer und Ehrendomherr Joeken (geboren am 5. März 1853), der vielleicht des öfteren trübe Erfahrungen mit solch verspäteten Studenten gemacht hatte, rief ihm kurzweg zu: „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“ Der Vater Peter Kolping dagegen nahm die Mitteilung seines Sohnes teilnahmsvoll auf und meinte, wenn Gott ihn zu einem anderen Stand berufen habe, solle er dem Ruf folgen; Gott werde dann schon weiter sorgen. Der Ausspruch seines guten Vaters klang ihm wie die Stimme der Vorsehung.

einem Pfarrer in der Nähe, von dem ihm bereits in Köln eine Schrift in die Hände gekommen war, welche denselben, nach seiner Meinung, als einen verständigen und liebreichen Mann charakterisierte, entdeckte er sich nun in einem Brief. Er schilderte demselben seine Seelennot und beschrieb sein bisheriges Leben. Fast gegen Erwarten kam der Bescheid, der Pfarrer wünsche ihn zu sprechen. Freundlich nahm er ihn auf, gegen bereitwillig auf seinen Plan ein und gab ihm den guten Rat, in die Werkstatt nach Köln zurückzukehren, jedoch alle seine Freistunden auf das Erlernen der lateinischen Grammatik zu verwenden. Diese und einige andere notwendigen Bücher unter dem Arm, wanderte Kolping also nach der Stadt zurück.

Es ging jetzt ein schweres, mühseliges Leben für ihn an. Mit noch größerem Eifer, als er früher alle möglichen Bücher gelesen, prägte er sich nun in allen freien Viertelstunden am Tage und in mancher Abend- und Nachtstunde die lateinischen Formen ein. Ein vor einigen Jahren verstorbener Domherr in Köln erzählte uns eines Tages, er habe als Gymnasiast dem Hause gegenüber gewohnt, in welchem Kolping arbeitete. Um den Schustergesellen habe er sich natürlich nicht gekümmert und er erinnerte sich nicht, ihn auch nur gesehen zu haben. Als Domvikar habe jedoch Kolping einmal zu ihm gesagt: „Wie oft habe ich damals von der Werkstatt nach deinem Studierstübchen hinübergeschielt und dich beneidet, dass du so ungestört und mit voller Muße über den Büchern sitzen konntest, während ich mit Hammer und Pfriemen zu hantieren hatte und meine Studien in der Grammatik sozusagen wie ein Schmuggler betreiben musste!“

Um Ostern kehrte er nach Kerpen zurück. Fast an jedem Nachmittage begab er sich zu seinem erwähnten geistlichen Freunde, der ihn in seinen Studien nach Kräften förderte. Eines Tages erschien er mit seiner Grammatik auch vor seinem Ortspastor, demselben, der ihm vor einiger Zeit das strenge Wort vom Schuster und vom Leisten zugerufen. Er gestand ihm, dass er trotzdem den Drang seines Herzens nicht habe widerstehen können und dass er mutig weiter studiert habe; der Herr Pastor möge ihn doch einmal examinieren. Dies geschah, und am Schluss des Examens war der alte Herr so erstaunt, dass er sagte: „Gut, du sollst Geistlicher werden, wenn du fest bleibst und Beruf zeigst.“

Eine sehr unerwünschte Störung sollten, so hatte es den Anschein, die lateinischen Exerzitien nicht erleiden. Der mehrfach genannte Pfarrer wurde von der erzbischöflichen Behörde nach einer anderen Pfarrei versetzt. Was sich aber als ein Missgeschick zu erweisen schien, ward zur Wohltat für Kolping. Liebreich empfahl der scheidende Pfarrer seinen Schüler dem damaligen sehr tüchtigen Vikar zu Kerpen, Theodor Wollersheim. Mit großer Liebe nahm sich dieser des jungen Menschen an und förderte seine Studien umso mehr, als er die selben systematischer und mehr nach den Anforderungen der neuen Schule betrieb, als dies unter der früheren Leitung bei allem guten Willen hatte geschehen können. Nächst Gott und dem eigenen stahlfesten Willen verdankte Kolping seinem Lehrer Wollersheim unendlich viel, und er blieb demselben zeitlebens ein dankbarer Freund, von dem er sich auch in späteren Jahren oft und gern beraten ließ, wie eine Anzahl von Briefen, die wir besitzen, beweist.

Die Arbeit war für den Lehrer, mehr noch für den Schüler eine sehr harte. Wer zu würdigen versteht, was es für einen Mann von 23 Jahren, der sich bereits, wie er selbst sagte, „zu weit in der Welt umgeschaut“, hieß, die lateinische Formenlehre seinem Kopfe einzuprägen, der wird der Energie und Ausdauer des alten Studenten, aber auch der liebreichen Unverdrossenheit des Lehrers seine Anerkennung nicht versagen. Wollersheim brachte seinen Schüler so weit, dass derselbe zu Herbst 1837 in die Tertia des katholischen Gymnasium zu Köln (heute Marzellen-Gymnasium) aufgenommen werden konnte. Er sorgte auch für die ersten und nötigen Subsistenzmittel.

|

|

|